L’unicast : une connexion ciblée point à point

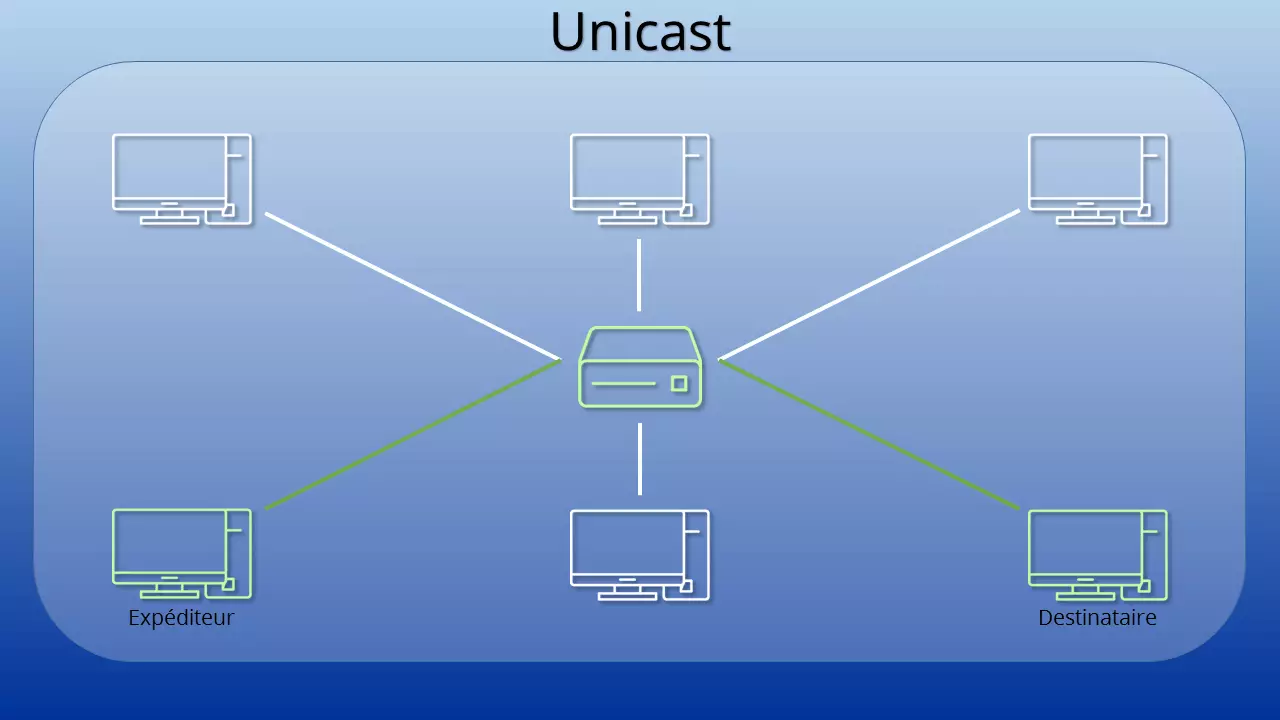

La technologie de réseau s’appuie sur plusieurs méthodes permettant de transmettre un message d’un émetteur vers un ou plusieurs destinataires. Le principe du broadcast consiste à envoyer les données à tous les ordinateurs d’un même réseau, tandis que l’unicast cible l’envoi vers un seul destinataire. Le multicast fonctionne un peu de la même manière, bien que le message soit dans ce cas envoyé à plusieurs destinataires spécifiques. Que faut-il donc comprendre par unicast, et en quoi l’unicast est-il différent du multicast ?

Qu’est-ce que l’unicast ?

Lorsque vous passez un coup de fil, vous composez le numéro de téléphone d’une personne en particulier avec laquelle vous voulez parler. Il ne vous viendrait pas à l’idée de prononcer le nom de votre interlocuteur dans l’écouteur, dans l’espoir qu’il vous entende et vous réponde. C’est d’ailleurs un des éléments qui permet à l’unicast de se distinguer du broadcast, où tous les participants du réseau vont recevoir le message.

L’unicast est une forme de connexion qui permet de relier strictement deux participants. Il n’est d’ailleurs pas très important de savoir si le transfert fonctionne dans les deux sens. De ce fait, savoir si le destinataire devient occasionnellement émetteur, si des données sont échangées dans les deux sens (bidirectionnel), ou si la connexion respecte un seul sens (unidirectionnel) n’a aucune importance. On parle d’unicast à partir du moment où l’on a un flux d’informations limité à deux participants.

L’essentiel des échanges de données sur Internet repose sur le principe de l’unicast. Chaque fois qu’un utilisateur consulte un site Web, il établit une connexion directe entre un client et un serveur. L’envoi d’emails fonctionne généralement aussi par unicast. Un autre exemple est le transfert direct de données : lorsque vous téléchargez ou transférez un fichier sur un serveur, c’est, encore une fois, sur le principe de l'unicast. Dans certaines situations particulières, comme par exemple lors d’un streaming, on a recours à d’autres méthodes, comme le multicast.

Principe technique : IPv4, IPv6 & unicast

Ce principe est indépendant de la forme de la communication : pour pouvoir s’adresser à un quelconque interlocuteur, il est important de savoir comment on peut s’adresser à lui. Son nom, son numéro de téléphone et son adresse postale sont autant d'informations pouvant nous aider à joindre le bon correspondant. Il en va de même avec la technologie des réseaux. Dans ce contexte, on aura besoin de l’adresse IP et l’adresse MAC pour identifier le destinataire.

Dans le modèle OSI, on situe l’unicast au niveau de la couche-réseau 3 car elle représente une partie du routage. L’information à transmettre (que ce soit des emails, des fichiers ou tout simplement la consultation d’une page Internet) est ajoutée dans un en-tête où sont également insérées les propriétés de l’adresse. Jusque-là, le processus est d’une grande simplicité. L’en-tête renferme l’adresse réseau du destinataire des données. Le paquet est alors envoyé directement vers cette cible.

La communication ne se fait cependant pas toujours au sein d’un réseau fermé, dans lequel le routeur est capable d’atteindre n’importe quel point en mode direct. L’unicast est cependant possible entre plusieurs (sous-) réseaux. On utilise pour cela la technologie de routage IP. Cette technologie permet de s’assurer que chaque nœud comprend parfaitement la direction que doit prendre le paquet de données pour parvenir au destinataire. Pour cela, les routeurs (nœuds de réseau) utilisent des tables de routage. Pour établir ces tables de routage, on s’appuie sur le protocole OSPF et le protocole RIPv2.

Contrairement aux adresses IPv4 encore largement utilisées, le nouveau protocole IPv6 a prévu une particularité pour l’unicast. Il a réservé certaines plages d’adresses pour différents types de communication. Les adresses multicast se situent dans d’autres plages d’adresses que les adresses unicast. On fait par ailleurs une distinction entre plusieurs types d’adresses unicast, introduites au moyen d’un préfixe au début de l’adresse.

Les adresses unicast de type lien-local

Les adresses de type lien-local désignent des réseaux fermés. Dans ce cas, on n’a pas besoin de rediriger les données vers d’autres réseaux au moyen d’un routeur. La plage fe80::/10 est réservée à cet effet. Les 10 premiers bits de l'adresse constituent le préfixe. Viennent ensuite 64 bits, tous configurés en 0. L’adresse se termine par une plage longue de 54 bits. On y trouve l’ID d’interface qui permet d’identifier le client de manière univoque au sein du réseau local.

Même dans le protocole IPv4, on a une plage d’adresses qui est réservée à l’unicast de type lien-local : 169.254.0.0/16.

Adresses unicast uniques locales

À la différence des adresses uniques locales, un unicast unique local (Unique Local Unicast) peut être redirigé au moyen d’un routeur. Ces adresses sont cependant assignées en interne en une seule fois (dans une plage du réseau prédéfinie, par exemple dans le réseau d’une grosse entreprise). L’Internet Engineering Task Force (IETF) a réservé à cet effet la plage fc00::/7. Pour l’instant, seule la partie fd00::/8 a été concrètement assignée à l’unicast unique local. En ce qui concerne la plage fc00:/8, rien n’a encore été décidé. Le préfixe est suivi d’une partie de 40 bits, dans laquelle est contenu un ID de site, généré de manière aléatoire. La fin est marquée par un ID de sous-réseau long de 16 bits.

La plage d’adresses unicast uniques locales correspond à la plage d’adresses privées du protocole IPv4. Il s’agit donc d’adresses que n’importe quel utilisateur peut assigner librement au sein de son propre réseau, sans recourir à l’autorisation d’un quelconque organisme extérieur.

L’espace unicast global

Grâce à l’adressage unicast global, il est possible, même avec IPv6, d’envoyer des unicasts par Internet dans le monde entier. Les adresses sont assignées globalement en une seule fois. Il est ainsi possible de joindre quelqu’un de façon parfaitement ciblée. C’est quasiment toujours le cas pour une adresse IPv6. On désigne la première partie de l’adresse comme étant le préfixe de site ou topologie publique. Elle dépend du fournisseur d’accès à Internet. Viennent ensuite des informations qui correspondent au sous-réseau et au client proprement dit. Comme pour les sous-réseaux, il n’est possible d’assigner qu’une seule fois la dernière partie de l’adresse (ID d’interface). C’est la seule manière de garantir qu’un unicast arrivera à la bonne destination.

Une partie de l'espace d'adressage d’un unicast global (0:0:0:0:0:ffff::/96) est réservée à la transition de IPv4 en IPv6 (adresse IPv6 mappant une adresse IPv4). Dans ce cas, les 32 derniers bits de l’adresse IPv6 contiennent les informations de l’ancien format. Il est donc possible d’atteindre un unicast dans un système ancien, même avec le nouveau protocole.

Unicast vs. multicast

Les deux types de communication unicast et multicast ont des similitudes, surtout si on les compare au broadcast. Le broadcast est envoyé à une adresse réservée à cet effet. Tous les participants du réseau en prennent connaissance et peuvent réagir au paquet de données. Unicast et multicast sont quant à eux orientés vers des cibles spécifiques ; les autres participants du réseau n’ont aucune vision sur ces données et ne réagissent donc pas à leur émission.

Unicast et multicast diffèrent essentiellement par le fait que l’unicast est envoyé à un seul destinataire, tandis qu’un multicast permet d’adresser des données vers tout un groupe de cibles. Le multicast n’est pas pour autant un ensemble de plusieurs unicasts. L’émission se fait cependant au moyen d’une adresse multicast. Celle-ci permet la redirection des données grâce à un routeur ou un serveur, vers tous les membres du groupe multicast. Ce groupe doit donc exister avant même le transfert des données. Il ne peut pas être défini au moment de l’envoi par l'intermédiaire d’un nœud source.

L’avantage d’un multicast par rapport à un unicast multiple, c’est à dire un transfert vers plusieurs adresses unicast, c’est que le paquet de données n’est envoyé qu’une seule fois. Si l’on a recours à plusieurs unicasts, le paquet est renvoyé plusieurs fois sur le réseau. Le multicast n’envoie le paquet qu’une seule fois. Pour économiser la bande passante, les données ne sont multipliées qu’une fois arrivées au niveau de la liste de diffusion. C’est la raison pour laquelle on apprécie le multicast pour faire du streaming-multimédia. On a dans ce cas un groupe important de clients qui sollicitent les mêmes données. Il est alors pratique de ne les émettre qu’une seule fois. Si l’on envoyait les mêmes données par unicast à tous ces destinataires en même temps, on aurait des pertes de débit significatives.

Pour envoyer des données confidentielles à un destinataire précis, l’unicast reste la meilleure option. C’est le choix qui est d’ailleurs fait au quotidien pour envoyer des mails ou pour consulter des sites internet. Si, en revanche, les données sont destinées à plusieurs destinataires, on privilégiera un multicast.