Améliorer son référencement avec une stratégie multidomaine

Une stratégie multidomaine consiste à utiliser plusieurs domaines différents afin d’augmenter la visibilité dans les moteurs de recherche. Dans ce cas, les domaines multiples peuvent par exemple se référer à différents groupes cibles, produits ou régions.

Nous employons le terme « SERP » dans cet article, qui appartient au lexique du référencement. « SERP » signifie Search Engine Result Page en anglais, qu’on traduit par « page de résultats de moteur de recherche » en français. Il s’agit des pages de résultats obtenues lors d’une recherche sur Google ou un autre moteur de recherche.

Quel est le rapport entre contenu, domaine et moteur de recherche ?

La stratégie des domaines multiples est avant tout une méthode avancée d’optimisation du référencement (SEO) sur les moteurs de recherche basée sur l’usage de plusieurs domaines. En référencement multidomaine (comme dans d’autres branches du référencement), le proverbe « le contenu est roi » fait loi. Pour comprendre ce qu’est une stratégie multidomaine efficace, voyons d’abord quel est le rapport entre le contenu, le domaine et les moteurs de recherche.

Normalement, le contenu d’un site Web est présent sur un seul domaine. Prenons l’exemple d’un site Web dont le domaine s’appelle exemple.com. Au-dessous du domaine, le contenu est généralement structuré de manière plus granulaire et est accessible via les URL associées. Les robots des moteurs de recherche fondent leur analyse principalement sur les URL et indexent le contenu qui se trouve en dessous.

Or, une configuration multidomaine aboutit à une analyse complètement différente par les moteurs de recherche. Un moteur de recherche considère que tout le contenu d’un domaine appartient au même domaine. A contrario, plusieurs domaines distincts impliquent une séparation claire du contenu. Pour mettre à profit un contenu réparti sur plusieurs domaines, il est nécessaire d’avoir une stratégie de contenu multidomaine correctement pensée.

Structurer le contenu Web avec des répertoires

Les répertoires suivent le nom de domaine et forment un « chemin ». Techniquement, c’est exactement la même chose que les fichiers sur le disque dur de votre ordinateur. Voici un exemple d’URL pour le logo d’un site type.

- Le domaine est suivi du répertoire « Images », dans lequel se trouve le fichier « logo.png » :

http://exemple.com/images/logo.png

Structurer le contenu Web avec des permaliens

Habituellement, la majeure partie du contenu d’un site Web ne se présente pas sous la forme de fichiers individuels rangés dans des répertoires. Non, le contenu est généré de manière dynamique. Il peut par exemple être chargé à partir d’une base de données et représenté visuellement par l’intermédiaire d’un modèle. À chaque élément de contenu est attribuée une URL fixe appelée « permalien ». Voici quelques exemples de structures de permalien.

- Le permalien contient le titre de l’article :

http://exemple.com/strategie-multidomaine - Le permalien contient le titre de l’article « strategie-multidomaine » et la catégorie « Article » :

http://exemple.com/article/strategie-multidomaine - Le permalien contient le titre de l’article et la date de publication « 2020/02 » :

http://exemple.com/2020/02/strategie-multidomaine - Etc., des formes hybrides étant également envisageables.

Structurer le contenu au niveau du domaine avec une configuration multidomaine

Jusque-là, nous avons examiné les possibilités de structurer le contenu Web sous un seul domaine. Comme vous pouvez le constater, il existe de nombreuses approches différentes. Dans certains cas, pourtant, il est avantageux de répartir le contenu Web sur plusieurs domaines. C’est ce que l’on appelle une configuration multidomaine.

En règle générale, le fait d’employer une configuration multidomaine augmente la complexité du système. Abandonner un domaine unique est une décision stratégique qui doit être mûrement réfléchie. Le référencement multidomaine, en particulier, doit être bien considéré dès le début. Quelles sont les raisons d’employer plusieurs domaines ?

- Domaine .eu ou .fr + éditeur de site gratuit pendant 6 mois

- 1 certificat SSL Wildcard par contrat

- Boîte email de 2 Go

Utiliser une infrastructure technique adaptée avec une configuration multidomaine

Un domaine unique est généralement servi par un seul serveur. Quelquefois, on souhaite réaliser certaines parties d’un site Web avec des systèmes indépendants. Imaginons un site d’entreprise comprenant une boutique en ligne et un blog, en plus des pages d’information. En employant un seul système central pour les trois domaines, des goulots d’étranglement apparaîtront rapidement. À partir d’un certain niveau de complexité, Il est donc préférable de gérer les trois domaines séparément. Une solution viable serait la suivante, qui recourt à trois domaines :

- Des pages statiques pour le site Web de l’entreprise :

www.exemple.com - WordPress pour le blog :

blog.exemple.com - Magento pour la boutique en ligne :

boutique.exemple.com

Chacun des systèmes est parfaitement adapté à sa tâche et est géré de manière autonome. Si l’on veut optimiser l’un des systèmes, les autres ne sont pas affectés. De plus, les différents systèmes peuvent être facilement hébergés sur des serveurs distincts. L’avantage administratif est cependant compensé par la nécessité de gérer un référencement multidomaine bien coordonné. Au risque de rencontrer des difficultés avec le référencement des sites individuels et la représentation extérieure de la marque.

Répartir des groupes de contenu sur des sites individuels avec une configuration multidomaine

Certains sites abritent de grandes quantités de contenu. S’il n’y a pas de lien fort entre les groupes de contenu, il vaut mieux les organiser de manière indépendante. Imaginons, par exemple, un gros site d’actualités multilingue : des équipes indépendantes de rédacteurs gèrent les éditions des différents pays et langues. Les éditions ne se ressemblent pas, ni du point de vue de la quantité du contenu, ni par la structure. Dans ce cas, la configuration multidomaine suivante semble pertinente :

- Site Web, redirige automatiquement les utilisateurs vers la page d’accueil de l’édition qui convient :

www.exemple.com - Édition française :

fr.exemple.com - Édition anglaise :

en.exemple.com - Et ainsi de suite pour les autres langues

Vous connaissez peut-être l’utilisation de sous-domaines propres à une langue dans Wikipédia. S’agissant des articles Wikipédia, cependant, nous trouvons une particularité en ce qui concerne le référencement multidomaine : un article dans une langue doit avoir un lien vers le même article dans toutes les autres versions linguistiques. On emploie alors l’attribut hreflang de l’élément lien pour la réalisation. Cela indique aux robots d’indexation que le contenu des différents domaines représente un seul et même contenu en différentes langues.

Dernier exemple pour la route : n’importe qui peut créer son propre site Web WordPress sur WordPress.com. Celui-ci est hébergé gratuitement et peut être exploité comme blog ou site Web. Chaque nouvelle instance de WordPress est créée sous son propre sous-domaine, par exemple exemple.wordpress.com. Ici, les sous-domaines du point de vue du référencement sont le bon choix ; avec des sous-répertoires, les sites hébergés s’influenceraient mutuellement dans les résultats de recherche.

Mettre en œuvre une stratégie à domaines multiples avec une configuration multidomaine

Sur le plan technique, une stratégie à domaines multiples a deux objectifs :

- Répartir de manière ciblée le contenu sur plusieurs sites sous différents domaines.

- Relier astucieusement les contenus entre eux, mettre en place des redirections spécifiques entre les contenus.

Pour les moteurs de recherche, cela crée une structure qui dépasse le simple domaine. Si cette dernière est mise en œuvre correctement, elle présente des avantages décisifs en matière de référencement. Si les différents sites contiennent des mots-clés similaires, il est possible de dominer la première page des SERP. Et avec des mots-clés différents, des niches spécifiques peuvent être occupées.

Ce qu’il faut bien comprendre ici est que seul le contenu hébergé sous les domaines compte pour le référencement. En effet, seul le contenu indexé entre dans le classement du domaine. Contrairement à ce que la plupart des gens croient, rediriger plusieurs domaines vers un domaine principal ne présente aucun avantage immédiat en matière de référencement. Néanmoins, il peut être intéressant de pratiquer le parking de noms de domaine ; cela permet également de protéger son nom de domaine du typosquatting, ou d’autres pratiques douteuses.

Choisir les bons domaines pour une stratégie à domaines multiples

Dans le langage courant, nous employons les termes « domaine » et « sous-domaine » intuitivement. À nos yeux, il y a une relation claire entre exemple.com et sub.exemple.com. Du point de vue d’un moteur de recherche, en revanche, il s’agit de domaines complètement distincts. Le tableau suivant illustre les termes de la hiérarchie des domaines :

| Nom de domaine pleinement qualifié (FQDN) | Domaine de premier niveau (TLD) | Domaine de deuxième niveau (SLD) | Domaine de troisième niveau (sous-domaine) |

|---|---|---|---|

sub.exemple.com

|

com | exemple | sub |

Pour une stratégie multidomaine, on peut aussi utiliser des domaines de deuxième niveau complètement différents. Cela implique une séparation visuelle claire et a donc un effet différent sur la perception humaine. L’emploi de sous-domaines ou domaines de deuxième niveau est associé à différents avantages et inconvénients. Ce qui compte par-dessus tout est l’effet voulu pour le référencement concernant la sélection du domaine. Voici un aperçu des solutions possibles pour deux sites types :

| Application | avec sous-répertoire | avec sous-domaine | avec TLD alternatif | avec SLD alternatif |

|---|---|---|---|---|

Boutique en ligne pour exemple.com

|

exemple.com/boutique/

|

boutique.exemple.com

|

exemple.boutique

|

exempleboutique.com

|

Version française de exemple.com

|

exemple.com/fr/

|

fr.exemple.com

|

exemple.fr

|

SEO : quand est-il judicieux de mettre en œuvre une stratégie multidomaine ?

Une stratégie multidomaine a un intérêt dans les cas de figure suivants :

- Comme stratégie de référencement à long terme, lorsque les autres techniques sont déjà exploitées au maximum

- Pour mieux positionner une marque plutôt qu’un seul site

- Pour dominer la première page des SERP sur certains mots-clés

- Pour conquérir de nouveaux marchés (géographiques ou de nouveaux produits)

En ayant plusieurs résultats bien positionnés dans les SERP, il y a d’autant plus de chances qu’un utilisateur clique sur l’un des résultats. Qui plus est, un tissu de domaines est plus résilient aux changements d’algorithme des moteurs de recherche. Une éventuelle pénalité n’affecterait qu’un seul site.

Deux façons d’utiliser la stratégie multidomaine

Pour mettre en œuvre une stratégie à domaines multiples, il faut d’abord plusieurs domaines. La question est de savoir où les trouver. En principe, il existe quatre façons d’obtenir un domaine pour pratiquer le référencement multidomaine :

- Créer un sous-domaine sous le domaine principal (Second-Level-Domain, SLD)

- Enregistrer un nouveau domaine

- Enregistrer un SLD expiré

- Racheter un SLD déjà enregistré

Chaque méthode a des avantages et inconvénients spécifiques. Nous les avons résumés ici pour vous :

| Domaine | Avantage | Inconvénient |

|---|---|---|

| Sous-domaine | Contrôle total, disponibilité garantie (visuellement subordonné au domaine principal) | Le domaine part de zéro (visuellement subordonné au domaine principal) |

| Enregistrer un nouveau SLD | Contrôle total, utilisation d’un nouveau TLD | Le domaine part de zéro |

| Enregistrer un SLD expiré | Backlinks potentiellement précieux | Peut être inactif |

| Racheter un SLD enregistré | Nom parfait, backlinks potentiellement précieux | Peut être très coûteux, peut être inactif |

À côté des domaines de premier niveau (TLD) les plus courants, à savoir .com, org et .net, il existe une multitude de nouvelles extensions de domaine. Pour les startups technologiques, les TLD .io et .app ont notamment la cote. Obtenez le domaine de votre choix dès maintenant !

Utiliser des microsites pour une stratégie multidomaine

Un moyen éprouvé de mettre en œuvre la stratégie multidomaine consiste à créer plusieurs microsites. Un microsite est un type de site Web exclusivement dédié à un produit bien précis. Chaque microsite est optimisé pour une niche, un public ou des mots-clés spécifiques. Les pages des microsites sont ensuite liées au site principal. Dans ce contexte, il est possible de dominer les SERP sur des mots-clés spécifiques.

Vous pouvez confier la création d’un microsite à un designer indépendant ou à une agence. Cependant, cela peut entraîner des coûts non négligeables pour le site Web. Le service de conception MyWebsite de IONOS est moins cher. Vous pouvez aussi créer votre propre microsite à l’aide du service de conception MyWebsite.

Dans tous les cas, vous devez vous assurer que votre microsite possède un certificat SSL valide. Par ailleurs, assurez-vous qu’une balise canonique est définie pour tout le contenu afin d’éviter une duplication de contenu, et donc éviter une répercussion sur le référencement de Google.

Utiliser des redirections pour une stratégie multidomaine

Au lieu de créer vous-même des microsites sous plusieurs domaines, il existe une solution plus directe : acheter des sites existants, y compris leurs domaines. L’objectif est ici de cibler des sites ou domaines bien classés pour des mots-clés intéressants. Via les redirections de type 301, certaines URL des sites rachetés sont redirigées vers des pages du site principal. Les moteurs de recherche respectent les redirections 301 et transfèrent le « link juice ». Le classement du site principal pour les nouveaux mots-clés augmente.

Cette approche demande beaucoup de planification et de finesse. Bien qu’il soit possible en théorie de rediriger l’ensemble du domaine d’un site racheté vers le site principal, il vaut mieux s’en abstenir. Il est plus efficace de continuer à laisser du contenu indexable sous le domaine acheté et de rediriger seulement certaines URL. Dans cet article de blog en anglais, l’expert en moteurs de recherche Neil Patel fait remarquer que le link juice a tendance à diminuer quand on remplace le contenu d’un ancien domaine.

Stratégie multidomaine : exemple

Nous vous présentons ci-dessous un exemple de la stratégie multidomaine de l’entreprise Apple.

Pour reproduire les recherches suivantes, vous devez les effectuer dans une fenêtre incognito. Selon le paramétrage de votre navigateur et le lieu où vous réalisez votre recherche, il se peut que vous obteniez des résultats différents de ceux présentés dans nos captures d’écran.

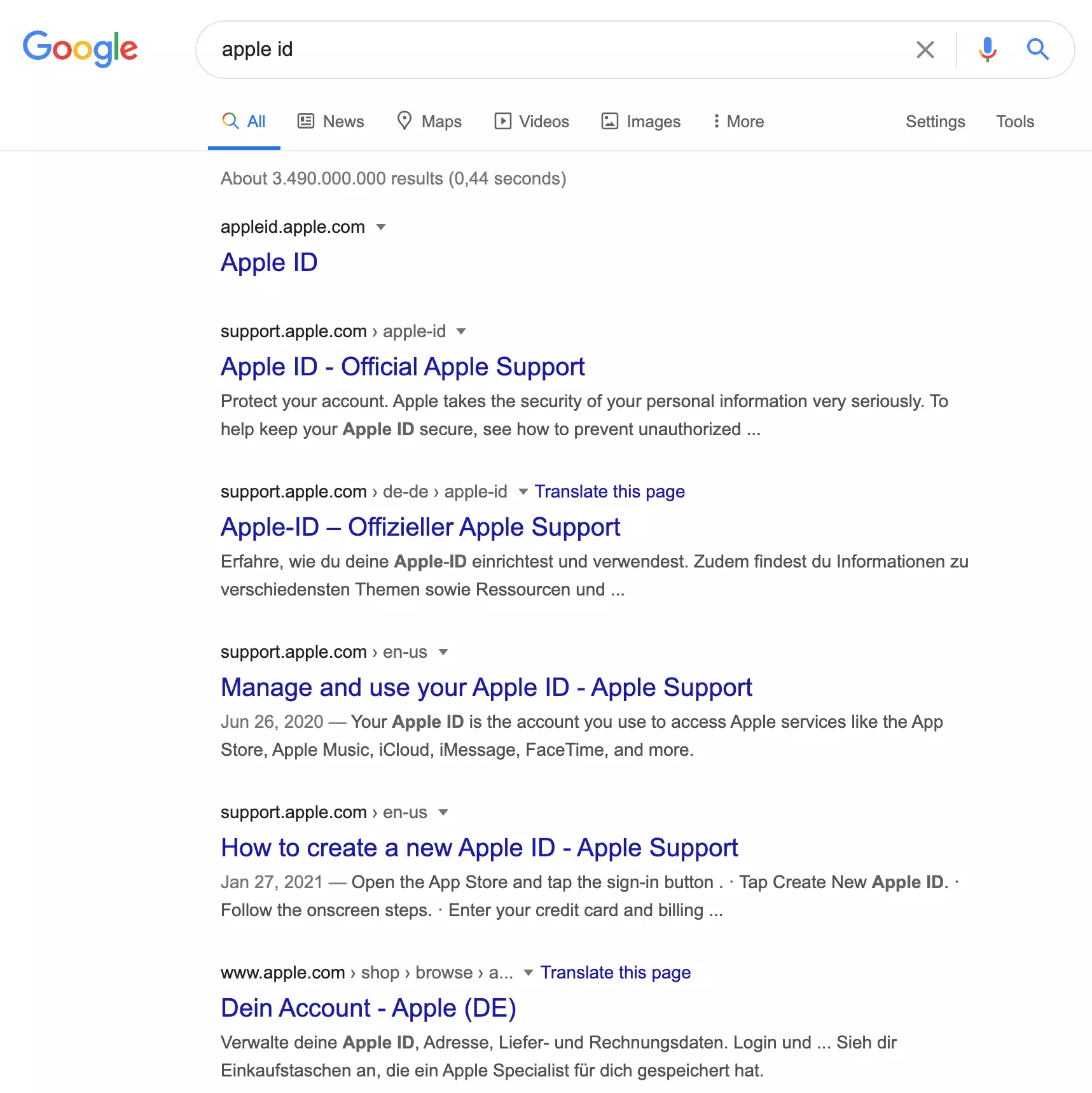

Recherchez sur Google le terme « apple id ». Comme vous pouvez le voir, la première page des résultats de recherche est entièrement dominée par Apple. Trois domaines d’Apple apparaissent :

| Domaind | Explication | Type de domaine |

|---|---|---|

appleid.apple.com

|

Microsite pour la gestion de l’Apple ID | Sous-domaine |

support.apple.com

|

Pages d’assistance du portail d’aide Apple | Sous-domaine |

www.apple.com

|

Pages de gestion du compte Apple Shop | Domaine de deuxième niveau (SLD) avec sous-domaine www |

Stratégie multidomaine : les avantages et inconvénients en résumé

Une stratégie multidomaine peut être pertinente, mais elle demande généralement beaucoup d’effort. Comme il s’agit d’une stratégie de long terme, elle convient davantage aux grandes entreprises. Voici un résumé des avantages et des inconvénients d’une stratégie de domaines multiples.

| Avantage | Inconvénient |

|---|---|

| Sites Web adaptés aux groupes cibles | Cher |

| Contenu spécialisé | Charge importante pour la gestion |

| Meilleurs résultats de classement | Risque de contenu dupliqué |

| Ciblage régional possible | Confusion possible pour les utilisateurs |

Notez que ces éléments ne sont en aucun cas mutuellement exclusifs. Au contraire, une stratégie multidomaine efficace peut inclure à la fois des microsites achetés et des microsites créés de toutes pièces. Selon l’application concernée, des liens et des redirections peuvent être utilisés.

| Approche multidomaine | Avantage | Inconvénient |

|---|---|---|

| Création de microsites | Contrôle total | Compliqué, cher |

| Utilisation de redirections | Exploite le link juice existant | Demande de la finesse, cher |